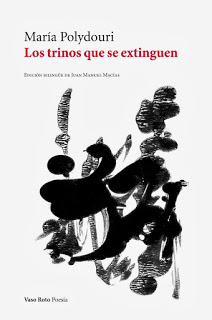

María Polydouri, Los trinos que se extinguen (Vaso Roto Ediciones)

Figura 1: Premio de la Sociedad Griega de Traductores de Literatura a la mejor traducción de una obra griega contemporánea, 2013

Poesía en torno del amor y la muerte, de lo fugaz, hecha de leves músicas y presagios, Los trinos que se extinguen son también una paradójica celebración de la vida. Al final de su breve biografía, bajo el peso de la enfermedad, María Polydouri (1902–1930) consiguió dar forma y publicar dos libros de poemas esenciales para la poesía griega del pasado siglo. El primero de ellos, Los trinos que se extinguen (1928), es ya todo un clásico que contiene muchos de los poemas más conocidos y celebrados de la autora, escritos principalmente a su vuelta de París, en el sanatorio de Sotiría, en Atenas. En palabras de Juan Manuel Macías, una «amarga celebración, como el último trago de la fiesta. Bajo la aristocracia de la muerte, el amor parece sobrevivir y reafirmarse en su agonía, aferrándose desesperadamente a los lugares y a las palabras. Es como si cada poema sólo pudiera suceder una única y preciada vez. Como si cada poema fuera el gesto de una despedida».

Menciones, reseñas y ecos

- En El muro de los libros

- En el blog Grecia en los libros

- En «Panorama Griego»

- En el blog de Antonio Ortega

- Reseña de Mario Domínguez Parra en Nayagua (pp. 258–265)

- Reseña de Marta López Vilar, en la Revista Puentes

- En el blog de José Luis Piquero

- En el blog de Luis Miguel Rabanal

- En el periódico mexicano Zócalo de Saltillo

- En el blog de Eduardo Moga

- En el blog de Álvaro Valverde

- Reseña de Antonio Rivero Taravillo en Estado crítico

- En las recomendaciones de noviembre 2013 de la revista Quimera

- Reseña de Enrique Villagrasa en la revista Qué leer

- En el blog de Agustín Calvo Galán

- Nota de prensa en la web del Ayuntamiento de Kalamata (Grecia)

Texto leído por Jorge Rodríguez Padrón en la presentación de Los trinos que se extinguen en Madrid

MARÍA POLYDOURI: EL GESTO DE UNA DESPEDIDA

Para empezar, antes de empezar, una frase de James Joyce habrá de darme pie. Tiene mucho que ver, además, con mi propósito de esta tarde: «La vida —escribe nuestro dublinés— no está aquí para ser criticada, sino para ser afrontada y vivida». Razón por la cual —me digo— le lengua en la que uno escribe, si ha de ser esa misma vida (como lo es), también habrá de padecerla en carne propia; de no ser así, la experiencia no habrá servido de nada. Pero también quisiera decir, con Joyce, que ése es el modo en que debe entenderse mi relación con este libro que nos convoca, y que —desde ya— les recomiendo sin la menor reserva.

EN DIFERENTES OCASIONES Y EN DIVERSOS lugares, he tratado de señalar (y de explicar, hasta donde me ha sido posible) por qué en España, en la poesía española, nos ha costado tanto trabajo bajar el lenguaje a la altura de su naturalidad, que eso hicieron los poetas helenos hacia 1920, al optar por el uso del griego demótico en que escribieron, por ejemplo, Kavafis (aunque aquí lo hayamos leído a conveniencia, con vuelo de retórica sentimental) o Karyotakis, que fue un poco más allá, al lenguaje de la urbe y de la conversación —que tampoco hemos tenido muy en cuenta aquí, y así nos fue con la modernidad. Tal vez —lo he pensado mucho— todo se deba a que, entre nosotros, el habla es también, siempre, impostada y artificial; le ha sido muy difícil responder a la natural respiración de la palabra. Y lo digo, no porque suponga un atenuante; se trata, más bien, de todo lo contrario. Pero sigamos con nuestro cuento: entre esos dos más que notables poetas griegos y la irrupción, precisamente en 1930, del Seferis de la renovación y la europeización, quedó semioculta una voz tanto o más potente (por significativa) que la de cualquiera de ellos. Pertenece a una huérfana, estudiante frustrada y funcionaria aburrida de serlo, que responde el nombre de María Polydouri. En un momento dado, rompe su turbia y turbulenta historia de amor con el angustiado y pesimista Karyotakis; cree, de pronto, haber encontrado su sitio en París, pero la devoradora tuberculosis la devuelve a la carencia constitutiva de todo ser y regresa derrotada a Atenas, en el 28, para —recluida en el sanatorio Sotiría— recibir a la muerte apenas dos años después.

Relevante me parece el hecho de que los únicos dos libros que nuestra poeta llegó a publicar ---Los trinos que se extinguen y El eco del caos— sean de 1928 y 1929, respectivamente. Una palabra, la suya, urgida a darse, por lo que se ve, en la desembocadura de la existencia: «este final, donde mi vida/ declina amarga y yerma». Pero una palabra, también, que es por encima de todo voz —sonido— algo que se dice al aire, que allí queda por un instante y, casi al tiempo de decirse, se deshace o disuelve. La poesía como la música, pero también como el amor: no hay para qué buscarle un estuche de escritura donde deba permanecer bien guardada; el caso es darla, aun a riesgo de dar la vida en ella. Por lo mismo, quisiera subrayar que, si nos ha sido dado oír a María Polydouri tal cual, por la atenta mirada y el fino oído de Juan Manuel Macías habrá sido. Su traducción es ejemplar, precisamente por esto: ha tenido muy presente —y se ha cuidado mucho de— que el compás que domina en la poesía española no impida que oigamos esta voz singular tal cual es —para mí, al menos, un verdadero descubrimiento. Dije, apenas unas líneas atrás, que huérfana nuestra poeta; acabo de referirme a su voz en aire envuelta y disuelta, lo que precipita su palabra —«como un hilo cortado», ha escrito— en la soledad, en el vacío. Pero, también frágil y enferma esa muchacha, desarraigada; para quien el amor nunca fue cauterio —al margen de toda interpretación, mediática diríamos hoy; falseadora, en consecuencia, de su biografía. Lo apunta también, y muy oportunamente, su cuidadoso lector y traductor.

Cómo podrá extrañarnos, entonces, la madurez con que se nos ofrece la poesía de esta mujer que, con tan pocos años, conoce todas las pérdidas pero se resiste y no renuncia. Así lo dice: «sin querer me he visto interrogando/ acerca del sentido de las pérdidas». No sólo hay que tener coraje para ello (fe y fuerza la mantuvieron viva frente a la incertidumbre y debilidad de los hombres que la amaron); hay que tener el pulso bien templado de la sabiduría: voz, la suya, que no tiembla; palabra que nunca titubea… Esto me parece primordial en la poesía de María Polydouri; esto le otorga su indiscutible singularidad a la cual he hecho referencia. Merece —además— una breve reflexión. Saquemos a nuestra poeta de sus contextos; vengamos a algo que con su proverbial agudeza nos explicara otro sabio a quien, por sabio, parece habérsele dado de lado. Esto escribe José Bergamín. «Es al que se queda al que todo le sucede; al que se está quieto; porque lo dramático del hombre es estarse quieto: es quedarse (…) Lo que le pasa al hombre puede ser trágico, puede ser cómico: lo que le sucede es siempre dramático». Y ésta es, precisamente, la situación que encara María Polydouri: un tenso dramatismo sostiene su poesía; al aferrarse a la palabra, nuestra poeta se afirma en agonía —en lo que por tal entendió, y como tal nos enseñó, quien supo muy bien qué era eso, nuestro Miguel de Unamuno. En todos estos poemas, Maria Polydouri se atreve y da, siempre, un paso más allá del límite. Al hacerlo así, se pone a prueba ella misma para interpretarse, para explicarse, y ello la obliga a asumir la existencia como algo que no se limita a la mera circunstancia histórica (lo que pasa), sino que acoge también lo que sucede en su aquietamiento. Por ello, en vez de esa truculencia —tan habitual entre nosotros, y de la que tenemos muestra muy reciente— que hace del poeta espectáculo y olvida que la poesía es cosa seria, nuestra escritora opta en todo momento por la verdad; y el tiempo, entonces, vuelvo a Bergamín, en vez de ajustarse a una historia contada, «nos traspasa de permanencia». Incluso para mí, que tanto lo he repetido, me suena —ahora, cuando escribo— a maximalismo impulsivo; aunque, apenas vuelvo sobre ello y me paro un poco a pensar, me rindo a la evidencia de que no, de que tenía y tengo razón: todo esto se acabó para siempre en los años treinta; cuanto ha venido después —condicionado por ideologías y economías varias— apenas ha sido redundancia, si no perversión de lo mismo. Preguntaría —y no sólo en el caso que ahora nos ocupa— dónde, después, hallamos una reflexión como ésta, o como la de Marina Tsvetáieva (que nos hizo compañía mientras leíamos a Polydouri), en tan corto tiempo de vida, sin que la palabra se le vaya de las manos a la poeta, sin que caiga en el menor desliz: «El mal nativo anida en medio de mi alma./ y soy la vida, y soy el caos, y nada espero de la suerte bufa». Sobrecogedor, ¿no les parece? Pues les advierto que todo ello se hace aun más perentorio en poemas que —seguro— no les pasarán inadvertidos, como «Contigo» o —de manera muy particular— «En mi casa…».

JUAN MANUEL MACÍAS ESCRIBE QUE, EN LA Polydouri, hay «una invencible, resignada inclinación hacia la muerte». Pero qué muerte, será preciso preguntar. Sobre todo, cuando la poeta habla de esa «mañanita melancólica» —con diminutivo de tan intencionada como irónica agudeza. Porque no podemos hablar aquí, si seguimos con Bergamín, de una inclinación trágica, en la cual el patetismo sienta sus reales; esta poesía establece, más bien, una sabia distancia en la cual se instala la vida aunque sin perder, en ningún momento, la conciencia del morir. Distancia determinada por la constante interrogación, por ese diálogo implícito que permite a la poeta (que nos permite) salir de sí y ver qué: verse, vernos, mientras cumplimos la existencia. Lo dramático que ya señalamos, ahora en su más abierta manifestación. Esta poesía realiza la vida por encima de la condena, de las carencias que cómo vamos a eludir si nos identifican como seres humanos: alianza a la cual nos remitiera, en su momento, Claudio Rodríguez. Darse como inmolarse, pero en la memoria que es la verdad, no en la historia, su torpe sucedáneo, cuando no su máscara interesada; la memoria, insisto; restos del ritual que hace la vida: «Ven, dulce, aunque la noche llegue/ y la oscuridad no sea grata;/ una difusa corona de estrellas/ te ceñirá mi amor». A lo que se suma —en el poema titulado «Sotiría», por cierto— la inquietante presencia de aquel gato que Borges quiso que se apareciera a su protagonista, camino del Sur: «Y aunque yo no lo aguarde ha de venir (lo sé)/ el gato aquel que va de ronda./ Un gato que ignora lo que es una caricia,/ y ni la da ni te la pide».

Y lo mismo que antes dije que en la poesía de María Polydouri no hay cuento de lo que pasa, sino que discurre por el tiempo sobresaltado de la memoria que traspasa de permanencia, habré de decir ahora que la poeta no habla con otros, que lo hace con el poema, con el hecho mismo de escribirlo y de hallar, mientras lo escribe, su propia forma poética, ajena por completo —en sus fundamentos— a patrones y modelos identificables. Vemos el poema y decimos: tal vez, muy convencional. Pero leemos y, entonces, la rara naturalidad de su palabra (de su respiración, de su espíritu) nos incomoda ya, nos saca del quicio en que estamos instalados: «Mi respiración. Vuestro aliento:/ no sé cuál os abatió los pétalos…/ cuál extinguió la luz en mis ojos…». El lirismo intenso e indiscutible de estos versos contradice, a cada paso, la idea predeterminada que del lirismo tenemos, la que solemos utilizar —con tanto descuido como indolencia. Su singular contención nos advierte de que eso —en esta poesía— es otra cosa. Y la sintaxis —con sus giros inesperados— viene a aportar toda la carga de la prueba para lo que el poema quiere —debe— significar. Prosa y verso andan en él a porfía, en entrega mutua, para que no nos quedemos anclados en una misma viciosa reiteración. En la noche ha de cumplirse aquel diálogo que decíamos; en una noche que «llega/ así de suave, como un caricia, para tocarme/ y arrastrar mi pensamiento poco a poco/ hacia la oscura, interminable callejuela/ donde todas las dichas están aguardando mi tránsito». Porque ella, la noche, es el espacio natural de la búsqueda y de las revelaciones: entre la una y las otras, la poeta avanza atenta siempre a la sensualidad violenta de una herida «que sorbe mi juventud y me deshace».

¿Pero ese deshacimiento es, acaso, el final? Final, digo, del trayecto que el poema determina, o —si se quiere— del caminar de la existencia que sacude a la poeta en su fragilidad, en su orfandad… Desde luego que no. Quede claro: este desvío que señalo no se trata de un mero recurso retórico; la palabra de la escritora no nos deja margen para la duda: «la luz sagrada de otro mundo es la que flota,/ percibo cierto aire que llega trasmundano, / que ni me llora ni se queja: / simplemente parece llevar algo escondido». Subrayo. Porque llanto y queja contradirían aquí lo esencial: la demasía hacia la cual Polydouri tiende al afrontar su experiencia poética, nunca desligada de su quiebra existencial, la conduce —y a nosotros con ella— hasta algo sagrado, sí, y también trasmundano; pero ambos son familiares de lo secreto que ella pueda, que nosotros podamos con ella, desvelar. Por eso, nunca es algo cierto; sólo parece que hacia allí tiende la palabra. A estas alturas de lo dicho, podría parecer redundancia, y hasta se halla meridianamente claro en estos versos; pero considero necesario volver, siquiera por un momento, a lo que señalaba acerca de la contención sintáctica del lirismo: en una encrucijada decisiva de la experiencia —existencial y poética— contenida en este libro, la sintaxis notablemente impregnada de prosa crece poéticamente, sin embargo, como nunca esperaríamos quienes tenemos el oído hecho a la «quincalla barata» de la que hablaba Juan Manuel Macías. Yo cerraría estas reflexiones con una afirmación que María Polydouri hace, y no por casualidad, en el último poema de este libro; titulado «Fiesta», a mayor abundamiento. Esto escribe: «Después pedirán una canción, si acaso / esperan una pálida alegría;/ pero mi canción será tan cierta/ que quedarán confundidos y en silencio». Así he quedado yo tras mi lectura: confundido, pido más; pero en silencio, al modo reverente de la oración, sin el menor alarde de retórica. Si en alguno he incurrido, espero que la propia poeta (y todos ustedes, desde luego) sabrán perdonarme.

— Jorge Rodríguez Padrón